Schlösser und Burgen gehören zum Landschaftsbild der Schweiz – ihre Dichte ist eine der höchsten in Europa, und sie spielen eine wichtige Rolle bei der touristischen Vermarktung unseres Landes.

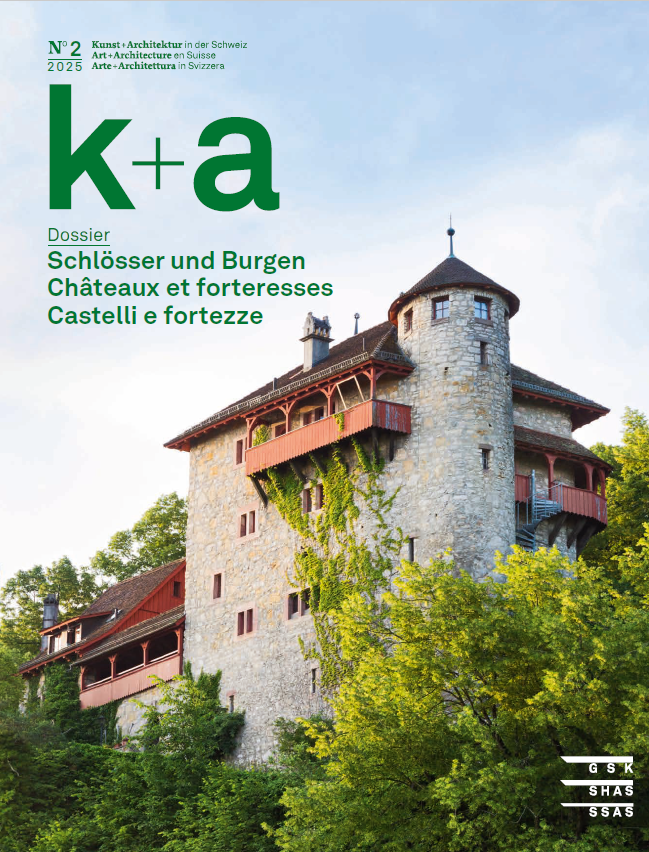

Eine regelrechte Burgenbauwelle setzte im Verlauf des 12. Jahrhunderts ein. Es entstanden mächtige Symbole der Repräsentation und aussergewöhnliche Wohnsitze. Dies bringt spannende Fragen für die Forschung mit sich: Interessant ist beispielsweise, wie sich die Lage der Herrensitze – frühmittelalterlich im Zentrum von Siedlungen gelegen – von den Dörfern weg in höhere, markante Lagen verschob. Dass viele der Bauten dabei eine landschaftsbeherrschende Stellung erlangten und heute noch Orientierungspunkte sind, zeugt einerseits von Sicherheitsüberlegungen, andererseits aber auch von einem neuen adligen Machtbewusstsein und Selbstverständnis.

Heute können Schlösser und Burgen für ihre Besitzer nicht nur Freude, sondern auch Last sein – vor allem wenn es um ihren Unterhalt geht. Am Beispiel von Schloss Grandson mit seiner fast tausendjährigen Geschichte zeigt Charlotte Gutscher, wie es gelingen kann, identitätsstiftendes Kulturgut lebendig und zukunftsfähig zu erhalten.

Mein Kollege Ferdinand Pajor hat sich mit dem Leben des streitbaren Eugen Probst (1873–1970), eines Burgenforschers der ersten Stunde, auseinandergesetzt und erzählt von dessen Engagement für die Vermittlung der heimischen Kulturlandschaft. Und Thomas Bitterli erinnert anschaulich an das Thema Festungskontinuität und wie sich die Militärstrategen des 20. Jahrhunderts die Lage mittelalterlicher Burgen für ihre Sperrstellen zunutze machten.

> bestellen: https://shop.gsk.ch/de/k-a-2025-2-schloesser-und-burgen.html